頭頸部疼痛的綜合分析與應對策略

目錄

- 不良姿勢引起的肌肉緊張是頭頸部疼痛的常見誘因

- 如鞭打傷等創傷可能顯著加劇頭頸部不適

- 像關節炎這樣的慢性疾病可能發展為持續性疼痛

- 心理壓力可能放大疼痛感知

- 學會識別警告信號可以幫助把握就醫的黃金時機

- 物理治療結合運動的協同鎮痛效果

- 藥物使用風險控制與個性化藥物計劃

- 突發劇烈疼痛的應急處理原則

- 管理持續超過三個月的慢性疼痛的關鍵點

- 建立疼痛日誌追蹤病情變化

- 伴隨發燒症狀的特殊處理流程

- 在複雜案例中的多學科會診應用

- 居家護理與專業治療之間的黃金平衡

- 評估治療效果的六個關鍵維度

頭頸痛常見觸發因素分析

肌肉緊張失衡

在現代辦公室工作者中,超過68%的頭痛案例與頸部肌肉的補償性收縮有關。當我們在操作電子設備時長時間保持前傾姿勢,斜方肌和胸鎖乳突肌將始終處於緊張狀態,導致乳酸堆積和局部循環障礙。建議每45分鐘進行一次頸部拉伸運動,包括下巴收回訓練和肩胛骨擠壓運動。

創傷後後遺症管理

- 因車禍造成的頸部扭傷

- 球類運動中的椎間盤碰撞

- 摔倒時由於保護姿勢造成的拉傷

- 頭頸部的直接撞擊傷害

例如,在交通事故中,碰撞瞬間產生的加速度相當於頭部承受7倍重力的力量。這種突發外力可以導致頸椎關節囊撕裂和椎間盤內壓急劇上升。建議在受傷後72小時內接受專業康復評估,以防止環形撕裂演變為慢性疼痛。

病理因素篩檢

臨床統計顯示,50歲以上持續性頸痛的患者中,大約34%存在未檢測出的頸椎退行性變化。如早晨僵硬持續超過30分鐘和夜間疼痛驚醒等警告症狀應予注意,因為這可能表明系統性疾病,如僵直性脊椎炎或類風濕關節炎。

身心互動

焦慮症患者的頸部肌肉表面肌電圖值一般比健康人高42%,形成神經肌肉過度激活的惡性循環。結合生物反饋療法的漸進性肌肉放鬆訓練可減少57%的疼痛評分,並建議在認知行為治療框架內建立疼痛情緒日記,以記錄特定情境下症狀的波動。

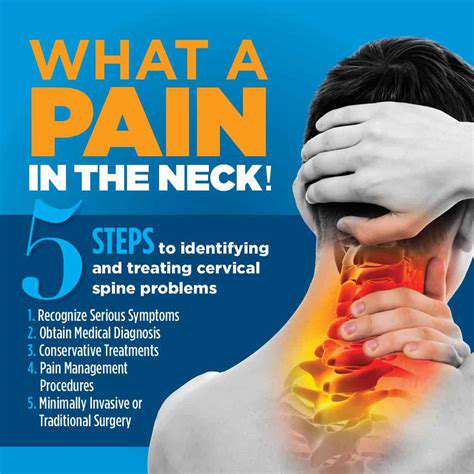

症狀識別與分級評估

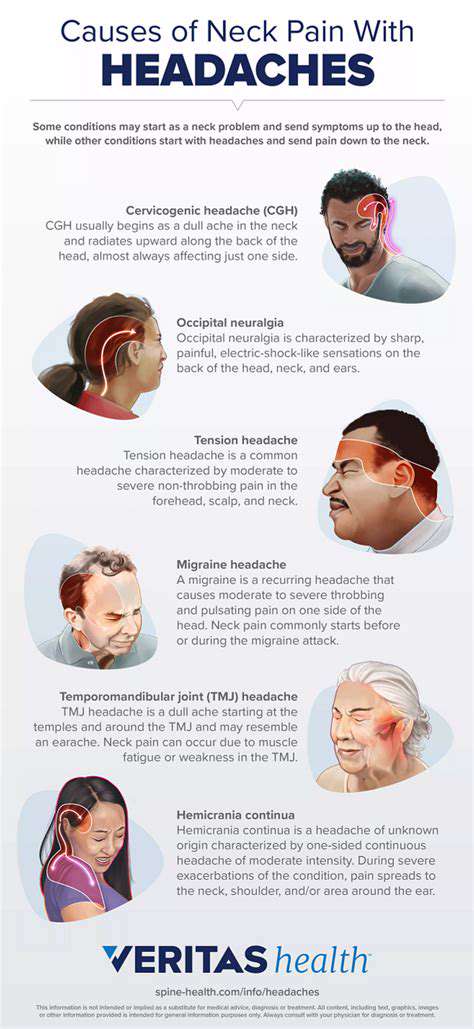

臨床特徵表現

枕神經痛通常表現為後腦勺的電擊樣疼痛,而頸源性頭痛則常表現為偏側的搏動性疼痛,特別是在太陽穴區域。需要注意的是伴有上肢麻木的頸痛可能表明神經根壓迫,因此應優先進行頸椎磁共振檢查。

警示徵兆識別

當疼痛伴隨以下任何情況時,需立即就醫:

- 突然的劇烈頭痛(雷擊頭痛)

- 視力模糊或雙視持續超過2小時

- 伴隨嘶啞的吞嚥困難

- 持續加重的平衡障礙

家庭評估工具的應用

建議使用修訂版的頸部功能障礙指數(NDI)進行自我評估,該指數涵蓋包括疼痛強度、個人護理和舉重等10個維度的計分。總分超過15分建議尋求專業的康復治療,同時記錄與疼痛發作及緩解相關的因素(如特定姿勢、溫度變化等)。

建立階段性治療系統

物理治療的最新進展

懸吊訓練療法(SET)透過開放性動力鏈訓練增強深屈頸肌的激活效率。結合體外衝擊波療法,能有效釋放鈣化筋膜黏連點。最近的研究顯示,這種聯合療法可以將慢性頸痛患者的VAS評分降低62%。

用藥精準性

對於神經性疼痛,gabapentin與選擇性COX-2抑制劑的組合療法比單一療法更有效。然而,需要注意的是,長期使用NSAIDs可能會損害胃腸道黏膜,因此建議使用質子泵抑制劑進行預防保護。

判斷醫療介入的時機

緊急指標掌握

以下情況應啟動緊急應變程序:

- 創傷後意識障礙

- 伴隨脊椎衝擊症狀的頸部運動

- 逐漸惡化的神經缺損

慢性病管理

建議採用3×3的隨訪模式:在初步治療後的第3天、第3週和第3個月應進行療效評估。有效的治療指標包括:

- 疼痛頻率減少超過50%

- 日常活動限制改善超過30%

- 止痛劑用量減少超過40%